Gepflegtes Grünland in Ertl am Freithofberg

Eindämmen von Unkraut

Der Herbst ist die ideale Zeit zur Bekämpfung unerwünschter, wertloser oder giftiger Pflanzenarten. Überhandnehmende Unkräuter wie

Ampfer,

Ampfer,Ohne Wiesenpflege breiten sich auf Bergwiesen oft stinkende ungefressene Minzen und Kriechender Hahnenfuss wie hier aus

Mehr dazu in meinen Beiträgen unter

1.

Wichtige Wiesenunkräuter die man im Herbst bekämpft oder Futterwiesen mittels Unkrautbekämpfung im Herbst verbessern

2.

Mehr Futter mit weniger Hahnenfuß und Löwenzahn in Futterwiesen

| RIMG0260,giftiger,ScharferHahenfuss,Schliefau.JPG |

Hahnenfuß wie hier oben im Bild

und Doldenblütler sind mit geeigneten Mitteln einzudämmen.

Die Rosettenstadien der besonders giftigen Kreuzkräuter (wie hier von Jakobskreuzkraut),

Jakobskreuzkraut in Nähe von Pferdeweiden und Koppeln im Waldviertel

die sich in den letzten Jahren immer mehr ausbreiteten, sind nach der letzten Nutzung gut sichtbar und durch Ausstechen oder Punktbekämpfung gut bekämpfbar. Auf die regelmäßige Eindämmung von Ampfer, Hahnenfuß und die mit der Extensivierung immer mehr aufkommenden Giftpflanzen ist besonders Augenmerk zu legen, da diese Arten Qualität und Ertrag von Futterwiesen zunehmend mindern. Von Vorteil bei der Herbstbekämpfung ist auch, dass die Pflegetätigkeit nicht in den Arbeitsspitzenzeiten anfällt. Durch den geringen Futternachwuchs und die längeren Einwirkzeiten im Herbst wird der Bekämpfungserfolg erhöht. Auch die Wartefrist nach einem Wirkstoffeinsatz ist leicht einzuhalten, da die nächste Futternutzung erst im Frühjahr erfolgt. Entstehende Bestandeslücken sind nach erfolgreicher Unkrautbekämpfung immer rasch durch Einsaat zu schließen, damit keine auflaufenden Unkräuter aufkommen.

Einsaat von Gräsern in lückigen Narben

Offene Bodenstellen in Futterwiesen bilden ständig Ausgangspunkte für unerwünschte Unkrautarten.

Nach der Unkrautbekämpfung sind alle lückigen, handtellergroßen Flächen mit den standörtlich bestwüchsigen Grasarten noch im Herbst - als Schlafsaat - mit 10 kg/ha zu begrünen, damit möglichst nur wertvolle Gräser aufkommen. Knaulgras, Englisches Raygras, Glatthafer und Goldhafer bilden dabei die Schlüsselarten für gute Futtererträge von Mähwiesen unter den aktuellen österreichischen Klimabedingungen. Bei Weiden führen nur trittfeste, ausläuferbildende Weidepflanzen zum Erfolg. Kleearten wie Weißklee, Hornklee oder Rotklee können nur im Frühjahr eingesät werden, weil sie bei späten Herbstsaaten kaum mehr aufkommen. Grundsätzlich sind größere Lücken in der Narbe im Frühjahr erneut einzusäen.

Mehr dazu unter

http://futterwiesenexpertehumer.wikispaces.com/Wie+man+Wiesenunkr%C3%A4uter+im+Herbst+bek%C3%A4mpft

Kurzhalten verbessert das Überwintern

Das Kurzhalten der Wiesenaufwüchse im Spätherbst ist eine wichtige Maßnahme um Auswinterungsschäden vorzubeugen. Futterwiesen sollen nicht zu üppig und hochwüchsig in den Winter gehen. Vor allem lagernde Matten befällt der Schneeschimmel bevorzugt. Diese Flächen wintern nachfolgend aus. Hohe Restfuttermassen bilden auch für Mäuse eine gute Deckung und ideale Überwinterungs- und Vermehrungsbedingungen. Die Narbe stirbt auf den befallenen Flächen ab und Unkräuter besiedeln diese Stellen. Die Aufwuchshöhe zu Vegetationsende soll etwa zehn Zentimeter nicht überschreiten. Bei der Luzerne ist speziell zu beachten, dass die letzte Nutzung nicht zu spät und zu tief erfolgt. Die Schnitthöhe von zehn Zentimeter darf bei Luzerne nicht unterschritten werden, da ansonsten die bodennahen Erneuerungsknospen am Stängel vernichtet werden. Ohne Erneuerungsknospen bildet die Luzerne keinen Nachtrieb und verliert die Ertragsfähigkeit.

Schadnager fangen

Mit dem zunehmenden Temperaturanstieg nehmen auch narbenzerstörende und wurzelfressende Schädlinge in Wiesen zu. Dazu zählen: Schwarzwild, Dachs, Krähen, Wühlmäuse, Maulwurf, Engerlinge und Wiesenschnaken. Bewährt hat sich in der Abwehr von Nagern das Aufstellen von Sitzstangen für Greifvögel und das konsequente Fangen der Schädlinge mit Fallen sowie die Beobachtung von Neueinwanderungen. Auch die Eindämmung von Narbenschäden durch Schwarzwild und Krähen muss erfolgen.

Trittschäden und Fahrspuren vermeiden

Schäden an der Wiesenarbe entstehen bei nassen Bodenverhältnissen durch Bodenbelastungen durch

Herbstweide oder beim letzten Schnitt. Die Herbstnutzung ist daher an den Niederschlagsverlauf und die Bodenfeuchte anzupassen. Die Beweidung soll nie bei nassen Bodenbedingungen erfolgen, damit durch Trittschäden keine Narbenzerstörung erfolgt. Trittschäden, Fahrspuren und häufiges Befahren verstopfen Grobporen im Boden und verursachen stauende Nässe. Das begünstigt die Ausbreitung schwer bekämpfbarer Ungräser

wie hier oben im Bild mit Gemeiner Rispe und

wie hier oben im Bild mit Gemeiner Rispe undhier unten im Bild mit Weicher Trespe.

Beispiel einer extremen Förderung von Weicher Trespe durch Beweidung bei Nässe im Herbst in Waidhofen an der Ybbs im nächsten Frühjahr.

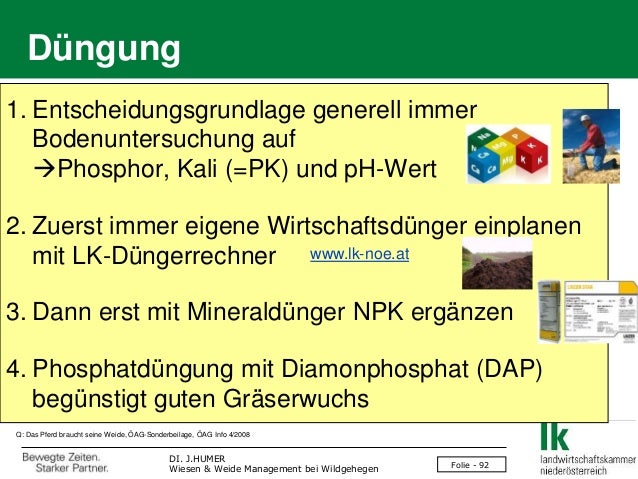

Herbstdüngung braucht Spitzenfingergefühl

Die moderate Düngung mit Wirtschaftsdüngern im Herbst, räumt die Düngerlager und sichert die Speicherung der Nährstoffe in den Wurzeln. Das führt zu einem früheren und besseren Wiederaustrieb im Frühjahr. Kalium schützt den Pflanzenbestand vor Auswinterung und erhöht die Widerstandskraft gegen Pilzkrankheiten. Um tiefe Fahrspuren und die Ausbreitung von Gemeiner Rispe zu vermeiden, darf nur bei Trockenheit und guter Befahrbarkeit der Flächen – unter Bedachtnahme der erlaubten Ausbringungsmengen und Zeiträume - gedüngt werden. Auch eine zu frühe Herbstdüngung soll wegen zu üppigem Futternachwuchs nicht erfolgen. Angemessene Ausbringungsmengen sind für Gülle 15 m³/ha, bei Stallmist 20 t/ha und bei reifem Kompost oder Rottemist 10 bis 15 t/ha. Beweidetes Grünland braucht keine Herbstdüngung, soll aber durch Mahd der überständigen Futterreste gepflegt und sauber gehalten werden, damit sich die ungefressenen, verschmähten minderwertigen Weidepflanzen oder Giftpflanzen nicht ausbreiten.

Was tun, mit dem letzten Aufwuchs?

Beim letzten Aufwuchs stellt sich immer häufiger die Frage einer geeigneten Nutzung. Für Klein- und Mittelbetriebe ist die Herbstweide ein arbeitswirtschaftlich kostengünstiges Verfahren. Auch bei Futternot ist es von Vorteil Wiesen bis zum letzten Grasbüschel nutzen zu können. Bei Vielschnittwiesen ist aber das letzte Mähfutter im Jahr von zweifelhaftem Wert. Dieses Futter hat zwar höhere Eiweißgehalte, aber wenig wertvolle Struktur, eine geringe Silierfähigkeit, niedrige Megajoulegehalte und meist auch höhere Erdanteile. Die mitunter sogar anhaftenden Erdpatzen bei mitgeernteten Wurzelresten von Gemeiner Rispe führen zu Futterbelastung durch Bodenkeime wie Listerien und Clostridien. Solches Futter erhöht den Stress und führt zu Mastitisausbrüchen und Leistungsabfall bei Milchvieh und wird mitunter gar nicht mehr gefressen und kann bei hoher Keimbelastung bei empfindlichen Tieren zum Tod durch Keimtoxine führen. Auch bei Futter überschwemmter Wiesen besteht dieses Risiko.

Die Verwertung des letzten Aufwuchses als natürliche Gründüngung für den ersten Aufwuchs im nächsten Jahr sollte künftig stärker überlegt werden. Der Aufwuchs muss aber geschnitten werden. Das kann durch Mulchen, Schlägeln oder Mahd erfolgen.

Dicke Schwaden sind durch Zetten zu verteilen, damit die Narbe nicht durch Lichtmangel und Grünmassezersetzungsprodukten abstirbt. Diese Art der Rezyklierung der Nährstoffe des letzten Aufwuchses kommt dem nächsten ersten Aufwuchs sichtbar durch einen früheren und höheren Ertrag zugute.

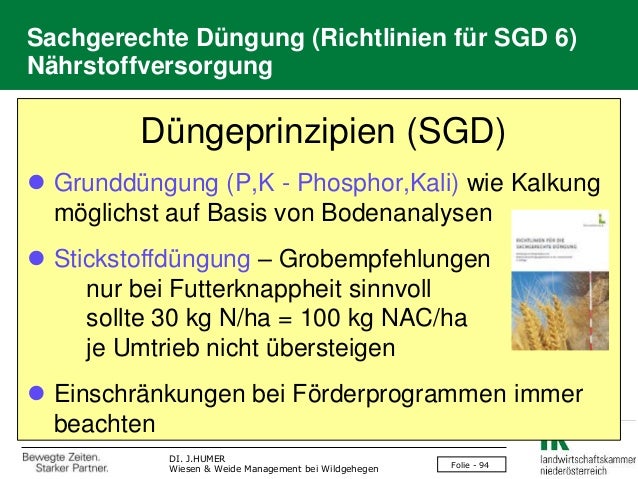

Kalk und Phosphor Düngung im Herbst

Kalk und Phosphor sind unverzichtbare, langsam wirkende Pflanzennährstoffe. Ein Mindestversorgungsgrad ist für ertragreiche Wirtschaftswiesen erforderlich. Beim ph-Wert des Bodens sollten je nach Bodenschwere die Werte über dem pH-Bereich von 5 bis 6 liegen. Mit ein bis zwei Tonnen kohlensaurer Kalk ist der Mindestbedarf vieler Wiesen für mehrere Jahre gedeckt. Ein Großteil der Wiesen hat eine Phosphor-Unterversorgung. Der Phosphorbedarf richtet sich vor allem nach dem Ertrag, der Nutzungsintensität und der rückzuführenden Wirtschaftsdüngermenge. Düngepläne ermitteln die exakten Bedarfswerte. Nur mit offiziellen Bodenuntersuchungsergebnissen (um 20 € / Probe) sind die exakten Bedarfswerte für NPK und Kalk feststellbar. Kalk und langsam wirkende Phosphatdünger sollen aufgrund geringerer Arbeitsspitzen im Spätherbst, bei guter Befahrbarkeit der Böden, ausgebracht werden.

Conclusio

Für den Erhalt des hohen Kultur- und Wirtschaftswertes der Futterwiesen sind im Spätherbst Pflegemaßnahmen notwendig. Für hochwertiges Wiesenfutter ist Voraussetzung, daß nur wertvolle Futterpflanzen wachsen. Viele Unkräuter und Giftpflanzen lassen sich bereits im Herbst eindämmen. Der Aufbau dichter Grasnarben in Unkrautlücken mit hochwertigen Futtergräsern durch Einsaaten erfordert einen ständigen Einsaatprozess, da immer wiederum Lücken durch Auswinterung, Wildschäden, Unkräuter, Trittschäden und Fahrspuren entstehen. Für die Überwinterung der wertvollen Futtergräser bedarf es eine optimale Nährstoffversorgung und das Kurzhalten der Narbe vor dem Winter. Das stärkt die Grasnarbe und hemmt die Auswinterung durch Schneeschimmel und auch den Unterschlupf von Wühlmäusen. Die Herbstweide hat bei kleinen und extensiv geführten Betrieben und bei Futternot Vorteile.

Zukunftsorientierte Betriebe mit Vielschnittwiesen legen hohes Augenmerk auf viel hochwertiges Futter beim ersten Aufwuchs und nutzen die zweifelhafte Qualität des letzten Aufwuchses als Gründüngung um nach dem Winter noch früher hochwertiges Wiesenfutter zu gewinnen.

Nicht Unkraut und Giftpflanzen, sondern hochwertige Grünlandfutterpflanzen sind die Überlebensvoraussetzungen der regionalen Nutztierhaltung. Die vorbildliche, umweltfreundliche und nachhaltige österreichische Futter- und Resourcennutzung im Grünland trägt dazu bei, weltweit das Renommee dieser Regionen und die Marktposition unserer Veredelung von Grünland wirtschaftlich zu sichern. Die hochwertige und dynamische Vielfalt der österreichischen Futterwiesen mit ökologischen und ökonomischen Spitzenleistungen sind wertzuschätzen und ein Verdienst innovativer bäuerlicher Veredelungskultur.

Autor: Johann HUMER, 29.9.2017

Ohne Wiesenpflege verwildern schwierig zu pflegende Bergwiesen besonders leicht

Wissenschaftliche Ergebnisse von LOBSINGER und LÜSCHER et al belegen den Vorteil für den besseren Ertrag im Frühjahr

Quelle: Martin Lobsiger,Späte Herbstnutzung von Weiden,Profi-Lait,AGFF,Zürich,UFA-Revue,9-2006

Von BUCHGRABER und PÖTSCH in Gumpenstein fehlen derart geführte oder publizierte Versuche unter den Bedingungen in Österreich.

Lesen Sie auch

Beiträge anderer Autoren zum Thema Grünlandpflege im Herbst unter:

Ratgeber: Tipps für die Grünlandpflege im Herbst

von Externer Autor, am Mittwoch, 08.10.2014 - 10:00 Uhrhttps://www.agrarheute.com/pflanze/gruenland/ratgeber-tipps-fuer-gruenlandpflege-herbst-450162

Grünlandpflege im Herbst – was ist zu beachten?

Kay PhilipperDatum: Oktober 01, 2013http://agrar-cockpit.de/pflanzenproduktion/grunland/gruenlandpflege-im-herbst-was-ist-zu-beachten/

Grünlandpflege im Herbst

http://www.mg-freckenhorst.de/cms/index.php/gruenlandpflegehttp://www.mg-freckenhorst.de/cms/index.php/akteulles/140-gruenlandpflege-im-herbst

Herbst ist auch Grünlandpflege-Zeit

https://www.lwk-niedersachsen.de/index.cfm/portal/2/nav/278/article/31336.htmlGrünlandpflege Merkblaetter Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

http://www.tll.de/www/daten/publikationen/merkblaetter/mb_grunlandpflege.pdf

Erfolgreiche Herbstweide

https://www.lko.at/erfolgreiche-herbstweide+2500+2606001ist nur befristet lesbar, LK-Beiträge werden nach einer Zeit gelöscht, Warum, ist mir unverständlich

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen