Wiesenfutterpflanzen bestimmen und erkennen.

Gräser und Zeigerpflanzen.

Das Thema ist auch für

- Pferde

- Pferdeweide

- Pferdeheuwiesen und

- Pferdehalter

höchst wichtig!

Der Gräserführerschein

ist ein Instrument und Anleitung um die wichtigen Futtergräser für Futterwiesen zu erkennen und bestmöglich zu nutzen. Hier erfahren Sie wie diese Gräser in Wiesen eingebracht werden und was sie fördert oder hemmt. Wichtig ist ebenso auf die wertlosen Pflanzenarten aufmerksam zu werden, um sie zurückdrängen zu können. Das Erkennen der Arten ist heute speziell nötig, weil unerwünschte Pflanzenarten und Giftpflanzen durch Biodiversitätsmaßnahmen vermehrt werden. Investitionen in Futterwiesen sollen Ertrag und Futterwert verbessern und nicht mindern. Leider tun das immer mehr die mit Argrarmitteln geförderten Wiesenumweltprogramme und mindernd damit die natürlichen Einkommensressourcen, die ein Bauern gerade selbst in der Hand hat.

Zeigerpflanzen in Wildgehegen

„Kleine Gräserkunde“

Bestimmung der wichtigsten Gräser des Wirtschaftsgrünlands

Mit Merkmalen für das Erkennen von Gräsern

Unterscheidung nach Blütenstand, Blättern und Blattöhrchen

unter

G r ä s e r b e s t i m m u n g

Autor: Dr. Edgar Techow

Merkmale im nicht blühenden Zustand

Poetsch E Schwab E: Erkennen von Gruenlandpflanzen Grünlandseminar 2011

Grünlandkompass - Gräsermerkmale gut illustiert in Bild und Text

Autorenkollekiv von von top agrar 1997

neu unter:

Rasengräser Bestimmung:

Beispielseite:

Mit iPhone App «iGräser» – Gräserbestimmen

Bildtafeln zur Gräserbestimmung

mit Hinweisen zur Beurteilung des Futterwertes von Grünlandbeständen Ausgabe 2012

Gräserbestimmung:

Sehr hilfreiche DSV Broschüre: Graeser bestimmen und erkennen

downloadbar unter.

Gräserbestimmung:

vorgestellt als Sammelreihe von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Außenstelle Trier, von K.-O. Schmitt und R. Fisch: Grundlage für die Gräserbestimmung ist die Kenntnis der Blüte, Blütenstand, Blättern und Trieben und deren Unterscheidungsmerkmale.

Almbotanik - Zeigerpflanzen auf Almen

Humer Johann, Almbotanik, Wertvolle Futterpflanzen, Giftpflanzen, Besseres Weidefutter, 2013nov13 from

http://www.alpenpflanzen.ch/herunterladen/pressetexte.html

von

Walter Dietl, Karl Waser, Manuel Jorquera

Pressetexte

Diese Texte stehen frei zur Verfügung.

| 1. Übersicht der 8 Testbogen | Word | |

| 2. Medienmitteilung Lernkarten Serie 1: Tal- und Berggebiet | Word | |

| 3. Medienmitteilung Lernkarten Serie 2: Alpgebiet | Word | |

| 4. Pflanzenliste Serie 1: Tal- und Berggebiet | Word | |

| 5. Pflanzenliste Serie 2: Alpgebiet | Word | |

| 6. Verzeichnis Botanische Namen der Serie 2: Alpgebiet | Word | |

| 7. Aufbau und Einsatz des Buches „Wiesen- und Alpenpflanzen“ | Word | |

| 8. Medienmitteilung kurz | Word |

Beispielseite:

_Für alle die Pflanzen erkennen und

kennenlernen wollen_

193 Folien

Powerpointfolien aus dem riesigen SLIDESHARE-WEB mit Millionen von herrlichen Präsentationen,

die zum Teil auch Wiesenfuttterpflanzen, aber auch viele andere Pflanzenarten zeigen.

Schlüssel zur mikroskopischen Bestimmung der Wiesengräser im blütenlosen Zustande

von Hans Schindler, Otto Porsch, Wien 1925

Beispielseite:

Futterkräuter und Futtergräser für Oekonomen: Mit den Originalen, Band 2 (Google eBook)Gräser

mit einigen Herbar-Gräsern

| Cover |

Johann A. Saatkamp, Heinrich Einhof

Schulze, 1802 - 20 Seiten

Historisches Grässerbestimmungswerk

ALS pdf .

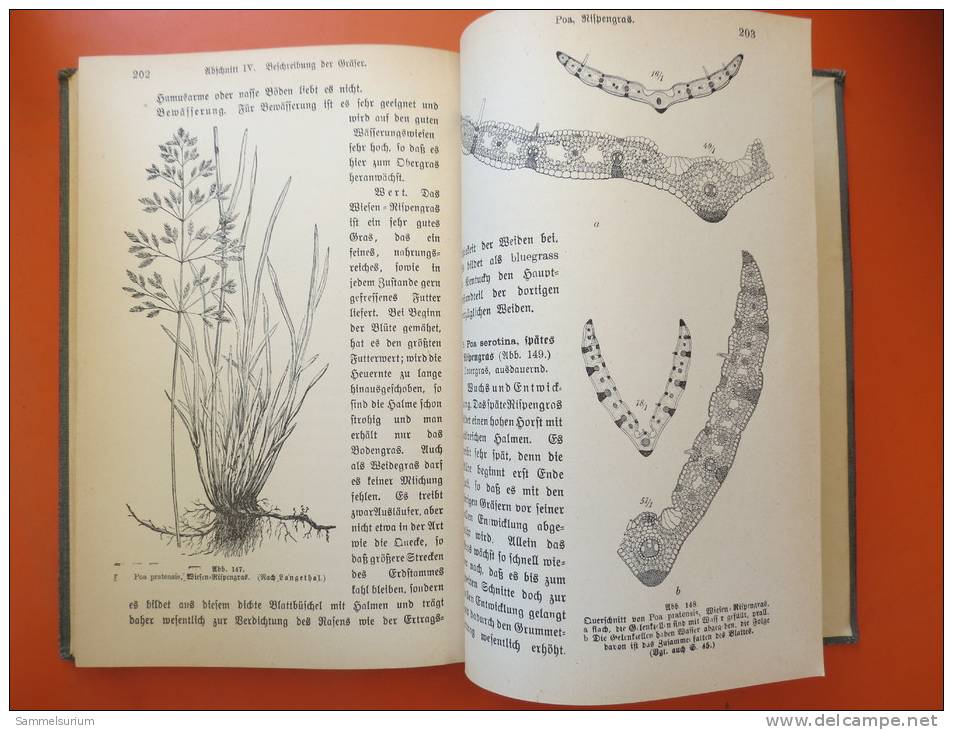

Author: Strecker, Wilhelm, 1877-

Publisher: Berlin : P. Parey

Pages: 154

Language: German

Beispielseite:

Erkennen und Bestimmen von Wiesengräser

Berlin Verlagsbuchhandlung Paul Parey, 1918.

7. sorgfältig durchgesehene Auflage. Erkennen und Bestimmen von Wiesengräser im Blüten und blütenlosen Zustande, sowie ihr Wert und ihre Samenmischung für Wiesen und Weiden sowie zum Gebrauch an allen landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten. Mit 164 Abbildungen und 9 Tafeln im Text. Halbleineneinband, 248 Seiten

Beispielseite:

- Fachbuchverlag-Dresden

- Einband: Kartoniert / Broschiert, Paperback

- Sprache: Deutsch

- ISBN-13: 9783956924521

- Bestellnummer: 6556593

- Umfang: 152 Seiten

- Sonstiges: Illustriert mit 96 Abbildungen

- Auflage: Nachdruck der Ausgabe von 1906

- Gewicht: 229 g

- Maße: 210 x 148 mm

- Stärke: 9 mm

- Erscheinungstermin: 26.11.2014

Beispielseite:

LINKS zur Zeigerpflanzen im Web:

2013 Bohner:

Zeigerpflanzen für den Wasserhaushalt und den Säuregrad des Bodens im Grünland (LFZ Gumpenstein)

Sofortdownload unter:

2011 BOHNER Zeigerpflanzen im Wirtschaftsgrünland

Landwirtschaftliche Facharbeiterausbildung Lernunterlage Pflanzenbau Praktische Prüfungschöne Zusammernstellung von Herbarbildern und Fotosvon den Landwirtschaftslehrern in OÖBernhard Nöbauer und Maria Mayr

automatischer download

unter dieser schrecklichen LK url:

wurde bereits gelöscht, ist aber verfügbar auf einer Werbeseite auf

Die wichtigsten Gräser des Grünlandes - Merkmale im blütenlosen Zustand

2 Seiten unter

Bilder mit Infos zu Weidefutterpflanzen erfahren Sie mehr im Beitrag von GALLER:

Weidesysteme im Vergleich Grünlandpflanzen (2011)

https://www.raumberg-gumpenstein.at/cm4/de/forschung/publikationen/downloadsveranstaltungen/finish/525-weideworkshop-2011/4484-weidesysteme-im-vergleich-vortrag.html

2011 Galler Weidesysteme im Vergleich Grünlandpflanzen

Weidesysteme im Vergleich Grünlandpflanzen (2011)

2011 Galler Weidesysteme im Vergleich Grünlandpflanzen

Bestimmungsbücher und Literatur:

Deutsch, A. (1997): Bestimmungsschlüssel für Grünlandpflanzen. Österreichischer Agrarverlag Wien.

Klapp, E. und Opitz von Boberfeld, W. (1990): Taschenbuch der Gräser. Paul Parey, Berlin und Hamburg.

Klapp, E. und Opitz von Boberfeld, W. (1995): Kräuterbestimmungsschlüssel für die häufigsten Grünland- und Rasenkräuter. Blackwell, Berlin und Wien.

Dietl, W.; Lehmann, J. und Jorquera M. (1998): Wiesengräser. Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, Zollikofen.

Adler, W.; Oswald K. und Fischer R. (1994): Exkursionsflora von Österreich. Eugen Ulmer, Stuttgart.

Oberdörfer, E. (1994): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Eugen Ulmer, Stuttgart.

Briemle, G. (1992): Methodik der quantitativen Vegetationsaufnahme im Grünland. Naturschutz und Landschaftsplanung, 1/92, 31 - 34.

Klapp, E. (1930): Zum Ausbau der Graslandbestandesaufnahme zu landwirtschaftswissenschaftlichen Zwecken. Pflanzenbau, 6, 197 - 210.

Schechtner, G. (1958): Grünlandsoziologische Bestandsaufnahme mittels „Flächenprozentschätzung". Zeitschrift für Acker- und Pflanzenbau 105, 33 - 43.

Bohner, A. und Sobotik M. (2000): Das Wirtschaftsgrünland im Mittleren Steirischen Ennstal aus vegetationsökologischer Sicht. In: MAB-Forschungsbericht - Landschaft und Landwirtschaft im Wandel. Das Grünland im Berggebiet Österreichs. Hrsg.: BAL Gumpenstein, Irdning und Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 15 - 50.

Krautzer, B.; Girsch, L. und Buchgraber K. (2000): Handbuch für ÖAG-Empfehlungen von ÖAG-kontrollierten Qualitätssaatgutmischungen für das Dauergrünland und den Feldfutterbau (Mischungssaison 2000/2001). Hrsg.: Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Futterbau (ÖAG) - Fachgruppe Saatgutproduktion und Züchtung von Futterpflanzen, Gumpenstein.

Buchgraber, K. und Gerl, S. (2000): Grünlandmischungen mit den richtigen Sorten. Der fortschrittliche Landwirt 11, Sonderbeilage: Saatgutmischungen für Grünland.

Aichele, D. und Schwegler, H.W. (2000): Die Blütenpflanzen Mitteleuropas.

Schwab, E. (2011): Zusammenstellung, Erkennungsmerkmale aus der Praxis, Zeichnungen und Fotos, Raumberg-Gumpenstein.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen